AI・データサイエンス

- 2024.04.17

- 副専攻「AI・データサイエンス」の履修説明会を開催

- 2023.08.17

- 高校生でもできる!AI・データサイエンスの実践 ~ 敬愛学園高校1年生への出張講義 ~

- 2023.06.16

- 副専攻「AI・データサイエンス」の説明会を開催

- 2023.04.04

- 副専攻「AI・データサイエンス」の説明会を開催

- 2023.03.22

- 副専攻「AI・データサイエンス」リーフレットを公開

副専攻「AI・データサイエンス」の紹介

副専攻「AI・データサイエンス」では、私たちにますます身近になったAI・データサイエンスの最新の動向や実践的な知識・スキルを学び、将来の仕事に活かせる力を磨きます。この副専攻は、文部科学省が推進する数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度で「リテラシーレベル」と「応用基礎レベル」の2つの認定を受けた千葉県内で初のプログラムです。

| 対象学部 | 経済学部 | 国際学部 | 教育学部 | 情報マネジメント学部 |

AI・データサイエンスは、こんな人に向いています

経済学部経営学科3年 H. Kさん

AI・データサイエンスに将来性を感じて、学んでみたいと思ったことがきっかけでした。経営学を学ぶ中で会社の戦略立案や組織の意思決定にデータが重要な役割を果たしていることに気づき、関心が深まりました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

AI・データサイエンスに将来性を感じて、学んでみたいと思ったことがきっかけでした。経営学を学ぶ中で会社の戦略立案や組織の意思決定にデータが重要な役割を果たしていることに気づき、関心が深まりました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

国際学部国際学科3年 R. Oさん

勧めてくれたのは、父でした。敬愛大学にAI・データサイエンスを学べるプログラムがあることを知り、「社会に出たら必要になる知識だから勉強してみたら」と言ってくれたのです。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

勧めてくれたのは、父でした。敬愛大学にAI・データサイエンスを学べるプログラムがあることを知り、「社会に出たら必要になる知識だから勉強してみたら」と言ってくれたのです。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

就職内定者の声

2022年度

経済学部 経済学科4年 S. T さん

千葉県内自治体の行政職 内定

敬愛大学に副専攻「AI・データサイエンス」が新設されるのを知って、挑戦してみようと思いました。大学の授業なので専門的で難しいと思っていましたが、数学が必要な場合でも高校までの内容で基礎的なことは十分に理解できました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

千葉県内自治体の行政職 内定

敬愛大学に副専攻「AI・データサイエンス」が新設されるのを知って、挑戦してみようと思いました。大学の授業なので専門的で難しいと思っていましたが、数学が必要な場合でも高校までの内容で基礎的なことは十分に理解できました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

国際学部国際学科4年 R. O さん

ソフトウェア開発・システムソリューション企業 内定

この副専攻で未知の世界が身近なものに変わりました。例えば、AI 技術の進歩や可能性を知り、ビジネスや日常生活でどのように活用できるかを考えられるようになりました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

ソフトウェア開発・システムソリューション企業 内定

この副専攻で未知の世界が身近なものに変わりました。例えば、AI 技術の進歩や可能性を知り、ビジネスや日常生活でどのように活用できるかを考えられるようになりました。(続きは「敬愛人」をご覧ください)

プログラムの特長

AI・データサイエンスを楽しく学び、着実にステップアップできるよう、様々な取り組みを用意しています。就職活動の支援にも力を入れていますので、ぜひ活用してください。

1. 実例で学ぶから楽しい

大手IT企業との提携による最新のAI講義が受けられます。ビジネスにおけるAIの活用を実例から学びます。大手総合情報サービス企業がデータや情報をどのように活用しているかを学ぶこともできます。「AI」「DX」「経営」「企画」などの興味深いキーワードから、活用方法を考えていきます。

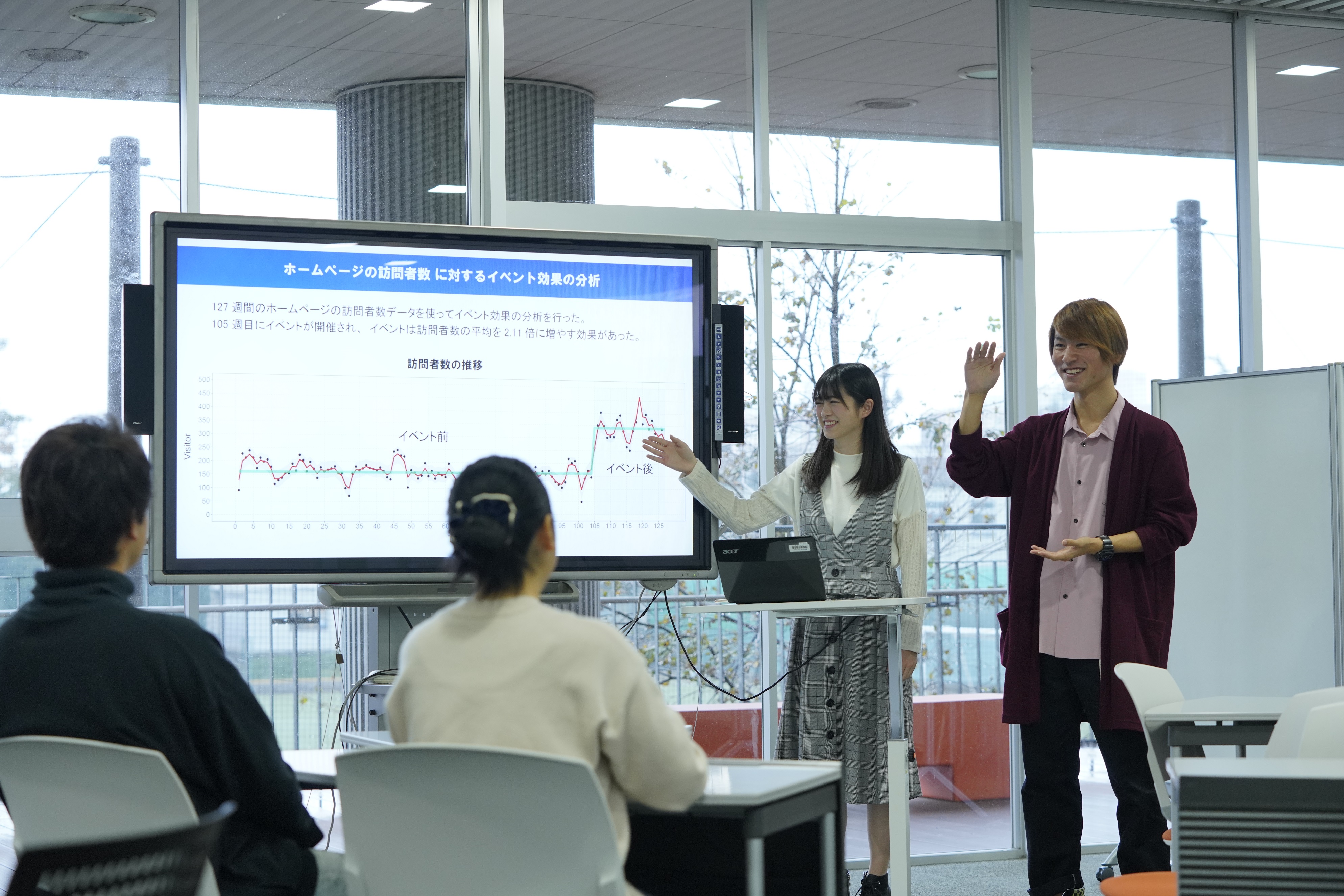

2. 実践科目で課題解決力をアップ

データや分析ソフトを使った科目が豊富にあります。経済統計や人口統計をはじめ、観光データ、アンケート調査の結果など、各学部学科の専門性に応じた様々なテーマを扱います。AIやデータサイエンスを使って、実社会の課題をどのように解決していくか、実践を通じて力を高めていきます。

3. 就職活動の支援も充実

3年次には学んだことをまとめる「学修の振り返り」を行います。この副専攻で「①何ができるようになったか」「②裏付けられる経験や実績」「③志望する業界・企業にどのように活かせるか」を一緒に考えます。ここで学んだことを活かして目標企業の内定を勝ち取ることが、私たちの大きな喜びです。

4. 分からないことはいつでも相談

3つの学部それぞれに2名以上の担当教員を配置しています。分からないことがあれば、いつでも相談をお持ちしています。履修説明会やフォローアップ説明会なども随時開催しています。推薦図書を100冊以上を揃えていますので、自分で勉強を進めたい人にお勧めの一冊を紹介します。

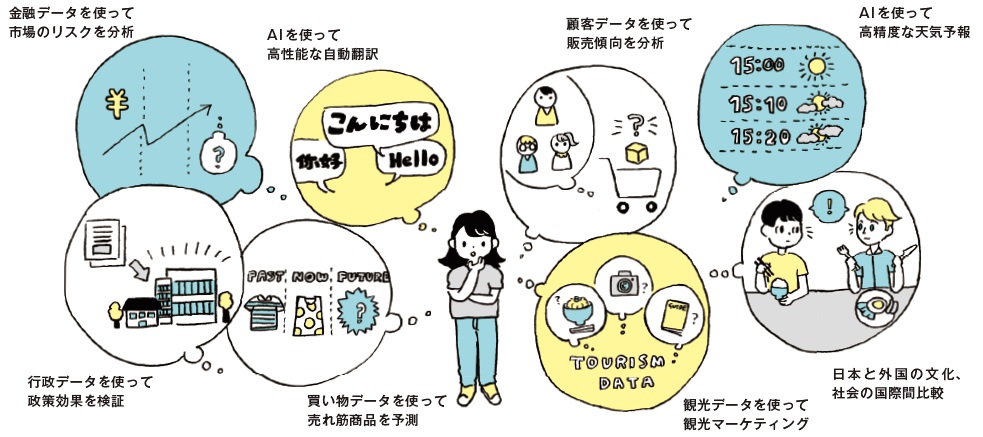

AI・データサイエンスが活かせる様々な仕事

データに基づく意思決定が求められる昨今では、あらゆる場面でAI・データサイエンスの知識は不可欠です。日本ではデータ分析の専門家が25万人も不足すると言われており、今後、ますます重要性が強調されていくでしょう。ここで学んだことを足かがりに、様々なビジネスでの活躍が期待されます。

| 目指せる進路 | ● 金融機関(銀行・証券・保険など) ● ICT・情報産業 ● 地方自治体(統計課、観光課など) ● 企業の経営企画部門 ● 企業の情報管理部門 ● 企業のマーケティング部門 ● 企業の商品開発部門 ● 大学院進学 など |

電子商取引 (e-commerce)

電子商取引はデータの宝庫です。企業同士の取引や企業と個人の取引、個人同士の取引など、データ活用の範囲は広く、可能性は無限大です。

貿易・売買 (Trade)

物・お金・情報の売買は、国境を越えて進展しています。記録された膨大なデータが企業に蓄積され、将来の予測などに活用されています。

戦略 (Strategy)

他社との競争に勝つためには、データに基づいて戦略(作戦)を計画し、実行しなければなりません。

情報 (Information)

組織の内外に溢れる情報を収集し、意思決定に役立てます。組織における情報共有をサポートします。

マーケティング (Marketing)

効果的に商品を販売するためには、顧客の好みや行動を様々な角度から分析することが欠かせません。

統計 (Statistics)

自治体では、県や市区町村の人口・経済・労働・教育などに関する統計データの調査や管理を行います。オープンデータとして利用することができます。

観光 (Tourism)

地域の観光資源の掘り起こしなどにデータ使い、地域活性化を目指します。地域の持続可能性を考察し、SDGsの取り組みに繋げることができます。

カリキュラム

「数理・データサイエンス・AIモデルカリキュラム」に準拠した科目により構成されています。現在、我が国で数理・データサイエンス・AI教育のスタンダードとして普及が進められている学修内容を修めることができます。

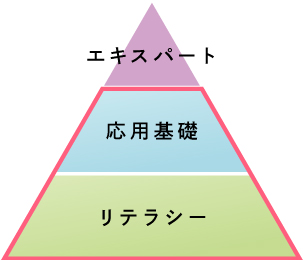

リテラシーレベル(MDASH認定)

AIやデータサイエンスを活用する「楽しさ」や「学ぶことの意義」を理解します。データの重要性や活用の倫理を学びます。日常の生活や仕事で使いこなすことができる基礎的素養を身につけます。

応用基礎レベル(MDASH認定)

データから意味を抽出し、現場にフィードバックする能力、AIやデータサイエンスの知識・スキルを活用し課題解決につなげる基礎的能力を身につけます。所属する学部学科の専門性との関連を学びます。

リテラシーレベル(MDASH認定)

AIやデータサイエンスを活用する「楽しさ」や「学ぶことの意義」を理解します。データの重要性や活用の倫理を学びます。日常の生活や仕事で使いこなすことができる基礎的素養を身につけます。

応用基礎レベル(MDASH認定)

データから意味を抽出し、現場にフィードバックする能力、AIやデータサイエンスの知識・スキルを活用し課題解決につなげる基礎的能力を身につけます。所属する学部学科の専門性との関連を学びます。

| 区分 | 主な内容 | 科目 |

| 情報 | AI、コンピュータ、ネットワーク、セキュリティ、プログラミングなどを学びます。 | ● AI・DSへのいざない ● 英語で学ぶPython ●データサイエンス総論 ● 情報概論 ● 情報セキュリティ論 ●アルゴリズム論 ● AI概論 ●プログラミング |

| 統計 | 統計の理論と方法、データ解析の理論と方法などを学びます。 | ● 統計学Ⅰ・Ⅱ ● 数学Ⅰ・Ⅱ ● 統計学総論Ⅰ・Ⅱ ● マーケティング・リサーチⅠ・Ⅱ ● 観光マーケティング調査 ● ビジネスデータ解析 |

| 専門領域 | 所属する学部学科の専門性に応じて統計やデータ解析の理論と方法などを学びます。 | ● 経済統計Ⅰ・Ⅱ ● 社会調査法Ⅰ・Ⅱ ● 管理会計論 ●計量経済学Ⅰ・Ⅱ ● 情報ビジネス論 ● 社会調査実習Ⅰ・Ⅱ ● AI・データサイエンス実践 |

| 修了に必要な資格 | ● 社会調査士 ● Microsoft Office Specialist(Excel) ● ITパスポート ● 統計検定2級以上 ● ビジネス数学検定3級以上 ● G検定 ● データサイエンス数学ストラテジスト中級以上 ● データサイエンティスト検定 | |

はじめてチャレンジする学生にも学びやすいよう「導入」「基礎」「応用」の3段階で学びます。卒業後の活用も意識した内容で構成されています。

| 卒業後の活用を意識した段階的な学び | 導入 | 基礎 | 応用 | 卒業後の社会 |

| 「楽しく」「分かりやすく」学ぶことができる内容で、AI・データサイエンスの世界に親しみます。 | AI・データサイエンスを学ぶ上で必要な教養レベルの知識、基礎レベルのスキルを身につけます。 | 「情報」「統計」「専門領域」の知識・スキルを複合的に使ってAI・データサイエンスの応用力を高めます。 | 業務知識を身につけ、スキルを磨きます。データを使って組織の意思決定に貢献することを目指します。 |

関連資料 (カリキュラムマップ・関連資格一覧)

副専攻「AI・データサイエンス」のカリキュラムマップ(主な科目・関連資格の構成)と、取得を推奨する関連資格の内容・受験方法などをまとめた資料(PDFファイル)です。

修了の認定

「リテラシーレベル」や「応用基礎レベル」の修了要件を満たした人に、本学が発行する修了証とオープンバッジ(電子認証)が授与されます。オープンバッジには、卒業後に取得した資格の履歴も蓄積することができます。生涯にわたる研鑽の証として活用してください。

「リテラシーレベル」の修了者

「応用基礎レベル」の修了者